WISSENSCHAFT UND BILDUNG

Forscher rekonstruieren Landung auf dem Kometen Tschuri

Baku, 1. August, AZERTAC

Eine saubere Landung ist wichtig - im Geräteturnen wie in der Raumfahrt. Kleine Wackler werden beim Turnen mit Punktabzug bestraft. Die missratene Landung einer Sonde auf einem fernen Himmelskörper kann das Ende einer Mission bedeuten.

Als „Philae“ am 12. November 2014 auf dem Kometen Tschuri aufsetzte, sah zunächst alles nach einem Erfolg aus. Doch schon kurz danach stellte sich heraus, dass der kühlschrankgroße Apparat ungewollt mehrere Hüpfer auf der Kometenoberfläche vollführt hatte - und schließlich an einem schattigen Platz zum Stehen kam. Das fehlende Sonnenlicht sorgte für ein baldiges Ende der Forschungsarbeiten.

Keine Harpunen im Boden - Nun beschreibt ein europäisches Wissenschaftlerteam im Magazin „Science“ den genauen Ablauf der Landung. Aus Daten der Instrumente von „Philae“ konnten die Forscher Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit ziehen und mehrere organische Verbindungen nachweisen. Und sie glauben inzwischen auch zu wissen, wo der Landeapparat schließlich zum Stehen gekommen ist.

Dass die Landung anders ablief als geplant, dürfte vor allem am Ausfall zweier Systeme gelegen haben. Weder wurden die beiden Harpunen abgefeuert, die für Halt auf dem Kometen sorgen sollten, noch funktionierte die Düse, die „Philae“ gleich nach dem Aufsetzen gegen den Boden drücken sollte. Wegen der geringen Anziehungskraft des Kometen bestand von Anfang an die Befürchtung, dass "Philae" nach dem Aufprall wieder abhebt.

Kollision mit Kraterrand - Genau das passierte dann tatsächlich. Der Apparat schwebte nach dem ersten Aufsetzen noch zwei Stunden über den Kometen. Dabei touchierte er einen Kraterrand, landete ein zweites Mal, hob wieder ab und kam schließlich erst beim dritten Aufsetzen endgültig zum Stehen. Diese Stelle bezeichnen die Forscher mit Abydos. Das ist der Name einer ägyptischen Kleinstadt, die als Hauptkultort des Gottes Osiris gilt - und der wiederum war unter anderem für die Wiedergeburt zuständig.

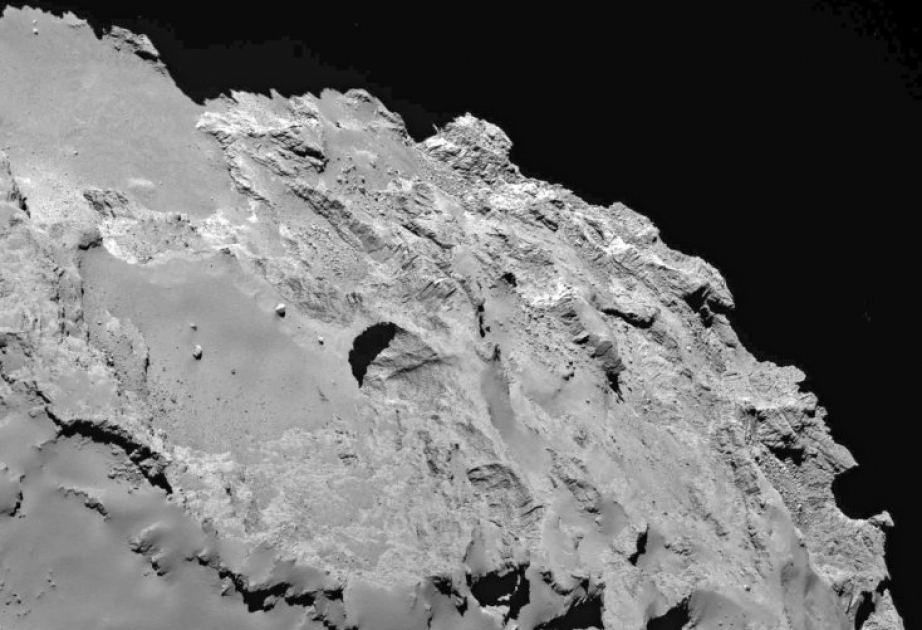

Auf einem Foto haben die Wissenschaftler die Punkte markiert, an denen „Philae“ Bodenkontakt hatte - siehe Fotostrecke unten. Eine Aufnahme der Muttersonde „Rosetta" zeigt sogar die Abdrücke der Sonde auf der Kometenoberfläche, die beim ersten Aufsetzen entstanden sind.

An dieser nach einer Nil-Insel Agilkia genannten Stelle befindet sich eine 20 Zentimeter dicke, weiche Schicht, berichten die Forscher. Das Material sei körnig und habe einen Durchmesser von höchstens einem Zentimeter. Unter der weichen Schicht befinde sich hartes Material.

An den übrigen Punkten, an denen „Philae“ Kontakt zum Kometenboden hatte und bis heute hat, sei der Boden ebenfalls hart, berichten die Forscher in „Science“. Am jetzigen Standort Abydos erwies sich das Material als so fest, dass der Hammer eines der Instrumente von „Philae“ es nicht durchbrechen konnte.

Auf Fotos der Sonde „Rosetta“, die Tschuri umkreist, haben Forscher "Philae" bislang nicht zweifelsfrei identifizieren können. Doch trotzdem glauben sie, seine Position ziemlich genau zu kennen. Denn „Philae" hat die Zeitpunkte von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sowie Länge der Sonneneinstrahlung aufgezeichnet - und aus diesen Daten lässt sich die Position relativ sicher bestimmen. Der Standort Abydos passt nach Angaben der Forscher auch gut zu den sporadischen Funkkontakten, die seit dem 13. Juni zu „Philae“ bestanden.

Aceton im Staub gefunden - In einem weiteren „Science“-Artikel berichten Wissenschaftler über 16 organische Verbindungen, die im Oberflächenstaub von Tschuri nachgewiesen wurden. Darunter sind vier, die bisher noch nicht auf Kometen gefunden wurden: Methylisocyanat, Aceton, Propanal und Acetamid.

Ob und wie es weitergeht mit „Philae“, dazu lässt sich derzeit kaum etwas sagen. Der Apparat funktioniert womöglich noch bis September oder Oktober. Bis dahin wären viele Messungen und Experimente auf Tschuri möglich. Voraussetzung dafür ist aber eine regelmäßige, stabile Funkverbindung. Doch daran scheitern die Forscher bislang.